結願とは 結願は仏教用語で「けちがん」と読み、予め日数を決めて行う法会や修法、願掛けなどの予定日数が終了、または修行が終わることで、満願(まんがん)とも言います。 祈願と修行の次第 祈願と修行には 開白(かいびゃく)…法 […]

清野 徹昭さんの記事一覧(29 / 117ページ目)

死者の魔除けについて

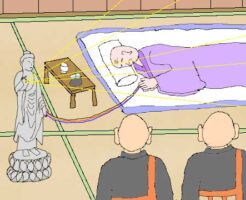

死者の魔除けとは 昔ながらの葬儀をしている地方では、亡くなった人を寝かせる布団の上に魔除けのための刀やカミソリ、ハサミ、鏡などの魔除けの品物を置くことがあります。 死者の魂 人が亡くなるとすぐに魂が肉体から離れていき、自 […]