帰命頂礼とは

帰命頂礼とは仏と仏の教えを深く信じて身を捧げ額を相手の足に付けて拝むこと。

帰命とは

帰命とは仏と仏の教えを信じて身も心も捧げて従うことです。

帰命には「仏の命(令)に従います」という意味と「自分の命を仏に帰します(捧げます)」という意味があります。

仏の言うことに対して信じているからこそ何も考えずに従うのであって、信じているからこそ自らの命さえ捧げることが出来るのです。

頂礼とは

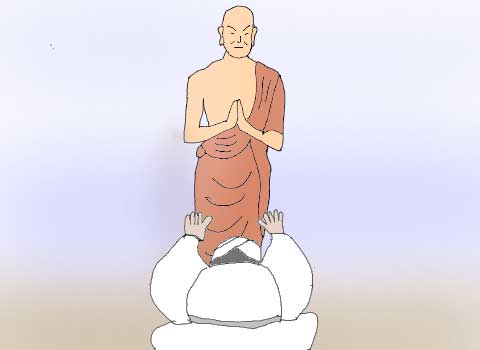

頂礼とは仏や尊者の前にひれ伏して相手の足に額を付けて拝むことで、古代インドでは相手に対する最高の敬礼の仕方です。

仏教では五体投地と言って両手、両膝、額を地面に投げ伏して仏や高僧などを拝みますが、四度加行でも五体投地の礼拝をしますので仏を拝む時の最大の敬意を表すのです。

チベット仏教では五体投地をしながら尺取り虫のように前に進むという方法で聖地への巡礼を続けている人がいます。

五体投地で前に進むのですから、歩くよりも遅いのは当然ですが、最高の巡礼の仕方と言われ、過酷な方法ですから普通の服ではすぐにすり減って破れてしまうので、頑丈な前掛けや手袋をして進むのです。

仏に身を捧げるということを実際にしようと思ったら、これ位しないといけないのです。

土下座との違い

五体投地が両手、両膝、額を地面に投げ伏してうつぶせ寝のような状態になるのに対して、土下座は正座の状態で両手と額を地面に付けます。

額づく、ひれ伏する行為も土下座にも通じる所がありますが、土下座は最大の謝罪の方法であり、安易にすることではありませんが、自分の非を認めて土に額を擦りつけて相手に身を任せ、人が見ている前での土下座は自分を下げずむと共に、相手の正しさを認める或いは自分の過失を謝罪するという意味があります。

土下座は謝罪に使われることが多く、多くの人の目の前で土下座するのは、誰に対しても自分が下であるという恥ずかしい行為であり、特にプライドが高い人の土下座は、見物人からすると「ざまあみろ」と思われるのでしょうし、プライドがズタズタに切り裂かれることでしよう。

しかしながら普段は謝るようなことが無いような人が突然土下座をして謝るようなことがあると意外と好意的に思われるものですが、逆に下心があるのではないかと疑われたりもします。

相手に対して謝ることは余程のことが無い限り別に土下座ではなくても、ごく普通に「ごめんなさい」で良いのです。

仏を敬う

経典の前段階で「帰命頂礼」は「南無帰命頂礼」と唱えられることが多く、仏に対しての最高の礼拝法になります。

私達は遥かなる過去より続けている魂の旅の途中ですが、魂が救われることが中々無いような中であっても、仏は只ひたすらに衆生を救うために活動して居られるのですから、私達は自分の愚かさや無力さを認めた上で仏に対しては礼拝を続けて仏に従うことで、救いの道が開けてくるのではないでしょうか。