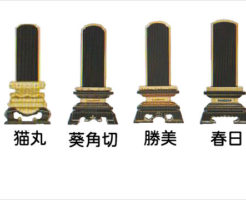

位牌を作ろうと思ったらまず寺院に行って戒名を頂き、証書を作ってもらいます。寺院に行くにも予め電話をして置いてから菓子折りの一つも持って行き、安い戒名でいいですからと言った所で10万円は必要で、結構な出費になってしまいます […]

「真言宗」の記事一覧(38 / 41ページ目)

弘法大師が説く報恩謝徳と四恩

報恩謝徳とは 報恩謝徳とは、徳や感謝の気持ち、受けた恩に対して報いること、自分のできる限りのことをしようという気持ちのことです。真言宗の開祖弘法大師空海は感謝すべき四つの恩を説きます。 恩を受けて生きている 私達は一人で […]

僧侶がこれでは世の中悪くなる-僧侶の煽り運転-

[速報]大阪61歳僧侶 あおり運転 運転男性の胸ぐらつかみ…(関西テレビ)というニュースが出ていました。 これは姿だけは僧侶ですが、中身が地獄、餓鬼、畜生、修羅レベル、これで説法されても響かないです、しかしこういう僧侶が […]

老と病は共にやってくる

病草紙第2弾は「歯痛の男」です。この場面の右側には注釈があり、「男ありけり。もとより口の内の歯、皆揺ぎて、少しも、強(こわ)き物などは、噛み割るに及ばず。なまじゐに落ち抜くることはなくて、物食ふ時は、障りて耐えがたかりけ […]

病草紙-平安時代の眼医者は怖い

平安時代の奇病を画いたという「病草紙」は、平安時代末期から鎌倉時代初期に、土佐派の画家によって書かれた絵巻物です。 大和国に住む眼病の男はある日訪れた眼医者と称する男に目の治療をさせるが、針が良いだろうと針治療をして帰っ […]

6月15日は弘法大師の誕生日です

6月15日は弘法大師生誕の日 6月15日は弘法大師空海の生誕の日であり、高野山では15日の前の土日を中心として「青葉まつり」と呼ばれる賑やかなお祭りを開催して弘法大師の生誕を祝います。 青葉まつりとは 真言宗の開祖である […]