安居会とは 安居会(あんごえ)とは初期の仏教に於いて雨季の雨の多い時期に、虫の殺生を防ぐために僧侶が一か所に集まって共同生活を送ること。 安居の由来 安居は釈迦の在世中から行われていた「不殺生」を忠実に守るための修行のこ […]

「真言宗」の記事一覧(9 / 41ページ目)

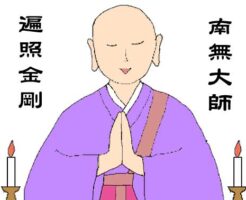

南無大師遍照金剛とは

南無大師遍照金剛とは 南無大師遍照金剛とは真言宗の開祖である弘法大師に帰依しますという意味で、真言宗の勤行の時などに唱える真言です。 南無とは 南無とはサンスクリット語のnamoを音写した言葉で、相手に対する敬意、尊敬、 […]