精進波羅蜜とは 精進波羅蜜とは菩薩が如来になるための六つの修行である六波羅蜜の一つで、ひたすら勤め励んで修行を成就させようとする努力のこと。 精進について 精進とは仏教用語で、ひたむきな努力の姿を表し、いろいろな場面で使 […]

「2021年」の記事一覧(19 / 25ページ目)

六波羅蜜とは-意味と実践法

六波羅蜜とは 六波羅蜜とは大乗仏教に於ける六つの修行法で、菩薩が仏になるために必要な徳になり、私達の日常生活の中でも実践できる仏道の修行法です。 波羅蜜の意味 波羅蜜とはパーリ語では Pāramī( パーラミー)、サンス […]

火生三昧耶法、火渡りとは-意味と効果

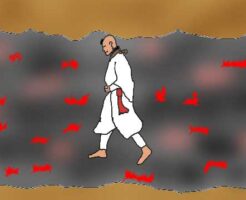

火生三昧耶法とは 火生三昧耶法とは柴燈護摩を修法した後に、燃え残った灰や炭などをならして通路を作り、その通路を裸足で歩くことにより厄除けや健康を祈願するもので、火渡りとも言います。 火生三昧耶法の意味 火生三昧耶法は本来 […]

錫杖とは-形と効果、使い方

錫杖とは 錫杖とは遊行僧が持つことを許された持ち物(比丘十八物)の一つの杖で、古代サンスクリット語ではカッカラ(khakkhara)と言い、有声杖、鳴杖、智杖、徳杖、金錫などと呼ばれます。 錫杖の形 錫杖には杖として使う […]

梵天とは-姿と由来、真言、功徳

梵天とは 梵天は仏法を守護する天部の神で、古代インドの神話に出てくる世界の創造神であるブラフマーが仏教に取り入れられたとされます。 梵天の由来 古代インドのブラフマーが万物の存在の根源である「ブラフマン」を神格化したとさ […]

帝釈天とは-姿と由来、真言、功徳

帝釈天とは 帝釈天は仏法を守護する天部の神で、須弥山の頂上・忉利天の善見城(喜見城)に住み、天主帝釈・天帝・天皇とも言い、梵天と共に祀られることが多く、「梵釈」と呼ばれることがあります。 帝釈天の由来 帝釈天は古代インド […]