「怒りは敵と思え」とは

「怒りは敵と思え」とは怒りの感情は冷静な判断を邪魔する敵と思えという意味の諺。

三毒とは

三毒とは悟りを目指す仏教の修行を邪魔する三つの心の要素の事で心と体を害する毒とされ、貪瞋痴(とんじんち)の事を言い、「貪」はむさぼりの心、「瞋」は怒りの心、「痴」は無智のことです。

「貪」は人よりもたくさん欲しい、人の物でも欲しいという気持ちのことで、欲しいという気持ちに支配されて人を傷つけても気が付かない程になってしまいます。

「瞋」は絶対に許せない、仕返しをしてやるという気持ちのことで、怒りの気持ちに支配されて、他人に対して攻撃的になってしまい、小さなことでは喧嘩に、大きいことでは戦争になってしまいます。

「痴」は真実を知らない心、真実を知ろうとしない心で、いい加減な情報や嘘、デマなどの情報に振り回されて正しい判断が出来ない状態のことです。

貪瞋痴の三毒は誰の心の中にも潜んでいて一度その感情に支配されてしまうと冷静になることが出来ず、正しい判断が出来なくなります。

怒りの心とは

現代社会には怒りの感情が満ちていて、物価高や低賃金で苦しい生活をしているだけでも社会に対して怒りの連続なのに、会社や学校での人間関係に疲れながらも怒りを抑え、家に帰っても家庭崩壊で怒りの日々、更には毎日災害や犯罪、紛争や戦争などのニュースが飛び込んでくるものですから、誰もが怒りの感情に支配されてしまうのは当然のことかもしれません。

日々の怒りの心を蓄積することによって誰に対しても攻撃心や対立心が湧いてしまい、何か気に入らないことがあればすぐに怒り狂い、突発的な事件が起こったり争いごとの絶えない社会になってしまいます。

何よりも正しい判断が出来ないことで善悪の判断がつかなくなることが怒りの心の大きな特徴です。

怒りは敵

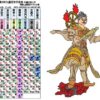

毘沙門天が怒りの表情をしているのは悪に対する怒りなのであって、外に対しては魔を寄せ付けず、内に対しては悪行を企む心を止めるための怒りです。

足元に邪鬼を踏んでいるのは怒りの心を鎮めるためであり、仮に怒りの心が湧いてきてもその怒りを鎮めることを説くのです。

仏法に於いても怒りは悟りを邪魔する敵であり、怒りの心を捨て去ることによって物事の善悪が見えてくると説くのです。

怒りの心を持つことで得するようなことはありません。

怒りの心を爆発して喧嘩となり、相手に勝ったところで自己満足の勝利であり、真の意味での勝者にはならないのです。

私達の日常生活の中で怒りの感情は常に湧き起こります。

私達が戦わなければいけないのは怒りという敵であり、それは打ちのめすという意味ではなく、怒りの感情が出てきた時に怒りを鎮めることで消し去ることなのです。