往生極楽について

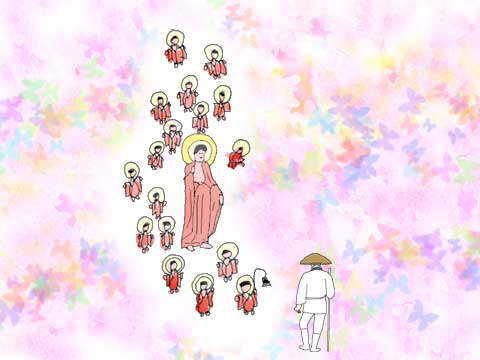

往生極楽とは阿弥陀如来の極楽浄土に「往」って「生」まれ変わるという仏教用語です。

源信の往生極楽

源信(942-1017)は平安時代中期の天台宗の僧で、浄土真宗では七高祖の第六祖とされ、浄土宗に多大な影響を与え、恵心僧都、源信和尚、源信大師とも呼ばれます。

幼少より才能を発揮した源信は15歳で村上天皇によって法華八講の講師の一人に選ばれるなど優秀であったが、母に諫められたことにより世の栄誉を避けて横川の恵心院に隠棲して念仏三昧の日々を送りました。

寛和元年(985)3月には「往生要集」を著して地獄から極楽浄土までの世界を詳細に表し、迷いの世界から脱して浄土の世界を目指すには阿弥陀如来にすがり、念仏を唱えるしかないことを説いた後世に残る代表作です。

念仏と著述の日々を送りながらの一生を終えたのは寛仁元年(1017)6月10日のことで、自らの信仰に基づいて阿弥陀如来の手に結び付けた糸を手にして念仏合掌しながら入滅しました。

法然の往生極楽

法然(1133-1212)は「南無阿弥陀仏」の念仏をひたすらに唱えれば死後には平等に往生できる説いた平安時代から鎌倉時代にかけて活躍した僧です。

法然は只ひたすらに念仏を称える「専修念仏」が浄土への往生の決め手になると確信して教義の中心とし、誰にでも実践出来ることから、その運動を広めることに生涯を捧げました。

阿弥陀如来の前身である宝蔵菩薩が如来になるために立てた48の願いの中の18番目の願いとして「全ての人々が心から信じて私の国に生れたいと願い、わずか十回でも念仏して、もし生れることができないようなら、私は決して悟りを開きません」の部分のみを重要視して「称名念仏」だけで良いとしたことが最も大きな特徴です。

親鸞の往生極楽

親鸞(1173-1263)は南無阿弥陀仏の名号を阿弥陀如来からの「何の疑いもなく阿弥陀仏を信じて浄土に生まれてくることを思え」という呼びかけを聞いて信じ従う心が完成した時に往生が決まると説き、南無阿弥陀仏の念仏は浄土に往生するための修行ではなく、往生が決まったことに感謝する「報恩の行」であると説きます。

阿弥陀仏の本願によって与えられた「南無阿弥陀仏」を信じることによって極楽浄土に往生することが決定し、その後は只ひたすらに報恩感謝の念仏の日々を送れば良いのです。