古い御札はどうするか

御札や御守には神仏の魂が入っており、1年間お祀りしたら頂いた寺社にお礼を添えてお返しと同時に新しい御札を頂くのが正しい作法です。

神仏の加護は新年にお迎えして一年間お祀りし、年末には一年間の加護を感謝してお送りしてまた新たに迎えるということが基本です。

引っ越しした、頂いた物であるなどの理由で頂いた寺社にお返し出来ない時にはゴミ箱に捨てるのではなく、お焚き上げに出しょう。

御札とは

御札とは寺社に於ける神仏の魂が入ったもので、家や職場に神仏をお迎えし、住んだり働いたりしている人を護ってもらうためにあります。

寺社は本来毎日お参りするもの

神社には神が、寺院には仏様が居られて、神仏に御願いしたり感謝の気持ちを手向けるには寺院や神社にお参りして神仏の前で祈るのが正式な方法であり、本来であれば毎日でもお参りして祈願するような方には神仏の加護が得られます。

本当に叶えて欲しい願い事があるのなら、願掛けの方法として「お百度参り」と言いまして、百日間毎日欠かさずにお参りしてお願いすれば願い事が叶うと昔から言われています。

どんなに辛いことがあっても、雨の日も風の日も毎日欠かさずにお参りすれば神仏もその努力を認めて下さるということですが、現代の多忙な社会に生きる私達にとって、そのようなことは中々出来る事ではありません。

しかし楽をして願いを叶えてもらおうと考えること自体、人間として浅はかな事であり、我々が神仏にお願いする立場なのですから、本来は毎日通ってお願いするべきなのです。

御札は神仏が出張して下さるもの

しかし現代社会ではほとんどの方が寺社にお参りするのは年に数回程度なので、その時に御札を頂くのですが、御札には神仏の魂が入れてありますので、寺社に出かけなくても、神仏が家まで来てくれて家の中を守ってくれるという実に有難いものなのです。

御札は神仏が家まで出張して下さるのですから、家の中で有難くお祀りすることが大切で、決して粗末にしてはいけません。

また放置し続けてもいけませんし、しまい忘れてもいけません。

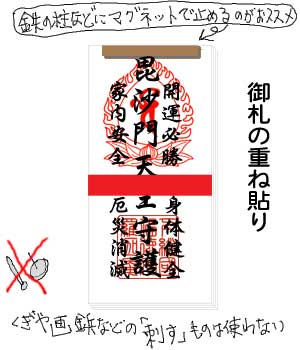

御札の重ね貼り

寺社によくお参りする人でお参りする度に御札を頂くような方でしたら、御札の数が結構な数になってしまいます。

そのような場合には重ね張りと言って重ねて貼るか、神棚の中などに重ねてお祀りするかの方法がおすすめです。

壁に貼る時には画鋲や釘などで「刺す」ということは御札に対して失礼なことになりますので、テープで貼るかマグネットで止める、額縁に入れるなどの方法が良いです。

一年の内に同じ神様のお札を何回も頂いてくる場合には、同じ神様が何人も居るということではなくて、一人の神様の力が増えていくということです。

この場合には御札を一年間お祀りするというのではなくて、たとえお祀りする期間が短くても一年間に頂いた御札を全部お還しして、また新年から新たな御札でスタートということになります。

特別に信仰する神様の場合

特別な御縁があってお祀りする神様の場合には寺院で信徒用に頒布されている御本尊であったり、先祖代々伝わる御本尊であったりといろんな御縁があるものですが、厨子と言う形でお祀りしていることが多く、本山に参拝に行く度に頂いたお札は、御本尊の後、横或いは前下に重ねてお祀りします。

頂いた御札は大祭の時、初詣の時などにお返しして新しい御札を頂いてきます。

御札の種類

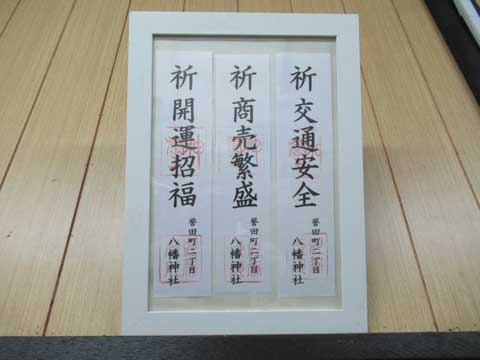

御札には木の御札と紙の御札があって、祈願の目的によって使い分けられます。

木の御札

木の御札には神仏の印や梵字などの他に依頼主の名前、住所などが筆書きされ、祈願内容に応じた四字熟語である「家内安全」「当病平癒」などの朱のスタンプが押してあります。

持ち帰って家や病院にお祀りすることもありますし、そのまま寺社にお預けして1年間拝んで頂くこともあります。

木の御札を預ける「宝殿祈願」

木の御札をお預けして一年間拝んでもらうことを「宝殿祈願」とも言います。

依頼主の方の住所や名前を墨で書いてもらい、祈願内容の朱のスタンプを押してもらって、木の御札料とお供えという形の御布施を包んで奉納します。

本殿で1年間拝んでもらう宝殿祈願は、自分の名前と願い事が書かれた御札を御本尊様の前にお祀りして1年間毎日拝んでもらえますし、一年間の祈願が済んだら御札は片付けてもらえますので、何もする必要はありませんが、守って頂いたお礼参りは大切な事です。

木の御札を持ち帰る

木の御札は祈願してもらって持ち帰ることが出来ますので、自宅にお祀りしたり病気の人のために病院に持って行ったりします。

木の御札は紙の御札に比べて金額が高くなりますので、特別祈願的な要素が強く、本殿に上がって祈願してもらうことで渡される木の御札は何とも有難く、大切な方の病気平癒を祈願してもらって病院に持って行く方も居られます。

木の御札のお祀りする場所は神仏によって違いますが、神棚、仏壇、祭壇などでお祀りし、床の間にお祀りされる方も居られますし、居間のテーブルやタンスの上にお祀りされる方も居られます。

木の御札をお祀りする時には寺社で頒布された時に入れてもらった袋から取り出して壁などに立てかけてお祀りします。

頂いた木の御札をお祀りする期間は一年間です、一年間お祀りしたらお礼を添えてお還し致しましょう。

紙の御札

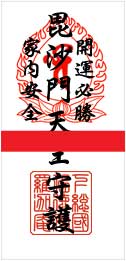

紙の御札は紙を折って帯で止めたものや、一枚の紙で出来た御札などかあり、大抵は頒布された時のままお祀りするもので、神仏の名前や梵字、祈願内容などが書いてあります。

折ってある紙の御札には中に神仏の梵字などが書かれています。

頂いた紙の御札をお祀りする期限は一年間です。

御札の祈願内容

御札は私達の様々な願いを叶えてくれて、祈願の内容によって書かれている願い事が違います

など人生の節目に色々な願いが生じてくるもので、その都度祈願に行くのです。

御札の正しい祀り方

御札は神仏をお祀りする訳ですから、位置としては腰よりも高い位置に、向きは南か東向きに、貼るか置くものであり、画鋲で刺すようなことはしてはいけませんが、透明なビニールに入れてからビニールに画鋲を刺すことは構いません。

貼る時はテープもしくは両面テープで貼り、御札を写真立てに入れても良いでしょうし、写真や絵を入れるようなフレームでも構いません。

神棚に御札をお祀りする時には真ん中に天照皇大神宮(てんしょうこうだいじんぐう)、右に地元の神社の氏神様、左に崇拝する神社の御札をお祀りします。

神棚が無い時にはそのままお祀りしても構いませんし、御札立てという物も売られています。

また頂いた時の袋に入ったままお祀りしても構いませんが、忘れて放置するような置き方ではいけません。

御札の有効期限はいつまで?

御札の有効期限は頂いてから一年間です。

食べ物の賞味期限のようなことが書いてありませんので自分でしっかり管理します。

毎年初詣の時に出かけて行って御札をお返しし、新しい御札を頂けば間違いありません。

こういった御札は一年間を過ぎてそのままにしていてはいけません。

そもそもこのようなものの期限というものは、1年であって、毎年、年末か正月にお返しして、また新しい御札を頂いてくるのが礼儀なのです。

御札の期限が何故1年間かと言いますと、私達は1年のリズムを繰り返しているのであって、春に種を蒔いて発芽して夏に成長して花を咲かせ、秋に収穫して冬に備えるというリズムを動植物が共通して持っていて、1年の最初にはこれからの1年が無事に過ごせますようにと祈願し、1年の最後には無事に過ごせたことに感謝するのです。

御札を放置していると

御札は神仏に家まで来てもらっているのですから、守って頂いたことに感謝もせずにそのままお祀りと言いますか、放置していることは神仏に対して失礼なことなのです。

古い御守はどうするか

机の引き出しに古い御守が入ったままになっている、車のミラーに下げている御守が黄ばんでしまっていつ頂いたかも忘れてしまった、引っ越ししたので以前頂いた御守をお返し出来ない、友人にもらった御札が何処に返しにいけば良いか分からない、など家や職場の机回りなどには案外このような御守があって、恐れ多くて何もできないというか、どう処分したら良いのか分からないという方がたくさんおられます。

御守とは

御守とは寺院や神社で頂くもので神仏のご神体が入っていて、御札と同じように神仏に家まで来て頂くものですが、御札が貼ったり安置したりして動かさないのに対して、御守はカバンやバッグに入れて持ち歩いたり、車に付けて移動したりする出かけた先での安全を守って頂くためのものですが、家に置いたままでも構いません。

御守の種類

御札と御守は共に神仏の魂が入っているという意味では同じでありますが、家の特定の場所に祀るのが御札で、持ち歩いたりして移動するのが御守です。

御守には身に付ける、カバンやバッグに入れる、車に付ける、置くなどの種類があります。

身に付ける御守

身に付ける御守は「肌守り」と言われるもので、首から下げる御守は映画「男はつらいよ」で有名な渥美清さん演じるフーテンの寅さんが常に首から下げていた御守は印象的でしたが、昔はよく旅をする人が愛用していました。

他には腕にはめるタイプの腕輪念珠や数珠なども御守として利用されています。

カバンやバッグに入れる御守

カバンやバッグに入れるタイプの御守りは薄いタイプの物で、中には神仏の守護札が入っています。

肌守りを入れることが多く、御守を入れる場所としてはバッグの内ポケットが最適です。

車に付ける御守

車に付ける御守は交通安全の御守です。寺院や神社には交通安全の御守が必ず置いてあり、とても人気のある御守で、社内に下げたり吸盤でガラスに取り付けたりします。

車の運転は生死にかかわることであり、事故というものは自分が悪くなくても襲い掛かってくるものですから、神仏の加護が特に必要だと感じる方が多いのです。

実際に御守のお陰で助かった、助けて頂いたとしか言いようがない、などの体験をされている方がとても多いのです。

新車を買った時などにお祓いを受けますと御守を頂きますので、それを下げている方も多いです。

置くタイプの御守

置くタイプの御守には巾着や人形などがあり、広い意味ではパワーストーンなども置くタイプの御守になります。

仏壇屋神棚の中に入れてお祀りする人も居ます。

御守の祈願内容

御守には神仏の魂が入っていますが、祈願の内容も明記されています。

持ち歩くという性質上、外に出掛けた時の良いご縁と、災難を防ぐ内容が多いです。

また安産祈願などは腹帯と共に常に御守を持ち歩くことで母子共に守ってもらいます。

御守の正しい持ち方

御守はいつも持ち歩いて、出かけた先でも神仏に守って頂くのですから、カバンやバッグに付ける時には中に仕舞い込むのではなくて敢えて外に下げるようにする方も居られます。

カバンやバッグの外に取り付けて汚れたり紐が切れたりすることは、それだけ守って頂けていることの証とみなし、消耗が激しい時には早めに交換するようにします。

カバンやバッグに取り付けると引っ掛かったりするようなことがあれば却って危険ですし、雨に濡れるようなこともありますので、そういう場合はカバンの中の内ポケットに入れるようにして、なるべく御守のみを入れる専用のポケットにして、他の物は入れないようにします。

御守の有効期限はいつまで?

御守の有効期限は御札と同じで、頂いてから一年間です。

毎年初詣の時に出かけて行って御札をお返しし、新しい御守を頂けば間違いありません。

こういった御守は一年間を過ぎてそのままにしていてはいけません。

そもそもこのようなものの期限というものは、1年であって、毎年、年末か正月にお返しして、また新しい御守を頂いてくるのが礼儀なのです。

御守を放置していると

御守は神仏に付いて来てもらっているのですから、守って頂いたことに感謝もせずにそのままお祀りと言いますか、放置していることは神仏に対して失礼なことなのです。

御札やお守りは頂いた寺社にお礼を添えてお還しするのが礼儀ですので、必ずそのようにして下さい。

何処で頂いたか分からなくなってしまった御札や引っ越ししたなどの理由で遠いからお返しできない、などの御札やお守りはお焚き上げの利用をおすすめいたします。

御札や御守の処分とお焚き上げ

御札や御守は1年間お祀りしたら、頂いた寺社に行ってお礼を添えてお返しするのが最も正しい方法です。

御札や御守の処分方法

御札や御守は神仏の魂が入っていることを思えば処分すると言う言い方は正しくないのかもしれませんが、ゴミとして捨てることだけは止めた方が良いと思います。

但し土産物店で売っている土産物としてのキャラクター的な御守はごみとして普通に捨てて問題ありません。

あまり意識することなく御札や御守を処分される方の方法として、

- ゴミとして捨てる

- 自分で燃やす

- どんど焼きの中に入れる

- 神社の焚き火の中に入れる

- 寺社の敷地の中に置いてくる

- 寺社の古札返納所に関係の無い御札を置いて来る

このようなことをしても神仏の加護は得られません。

神仏に対して使うべきお金を勿体ないと思えば当然神仏からの加護はありませんし、お金をかける人にはそれなりの加護があるというのが天地の法則です。

御札や御守のお焚き上げ

引っ越ししたので元の寺社にお返しすることが出来なくなった、遠方の友人から頂いた御札なのでお返しすることが出来ないなどの御札や御守は、お焚き上げ業者か、何処の御札でも受付して下さる寺社に御願いするのが最も安心な方法です。

神仏に対しては目に見えない存在だけに、くれぐれも失礼の無いようにしたいものです。

どこに返したら良いか分からない御札やお守りがありましたら、やすらか庵のお焚き上げを利用してください。何処で頂いた御札やお守りでも構いません。

スマートレターに入る物でしたら1,000円のお焚き上げ料です。

A4サイズ、レターパックライト、厚さ3cmまででしたら2,000円のお焚き上げ料です。

レターパックプラスに入る物でしたら3,000円のお焚き上げ料です。

他にもたくさんのメニューがございます、

郵便や宅配便を利用して御札やお守りを送る時には、いくら古くなったからと言ってもご神体が入った大切なものでございます。可能であれば半紙や白いコピー用紙などで包んでから箱や封筒に入れて送ってくださいませ。

やすらか庵のお焚き上げ供養、どうぞお気軽にご利用くださいませ。

新型コロナの影響でお参り出来ない時

新型コロナの影響で不要不急の外出を控えるようにとの通達が出ていますが、特にご高齢の方は気を付けなければいけませんし、今は有事であることを認識しなければいけません。

初詣は家族の者が一年間安心して暮らせるようにとの祈願の場でありますが、有事の時にはお参り出来ない分、家族の和を大切にし、またお参りが出来る時になってからお参りしても遅くはないのです。

御札や御守の返却が少しぐらい遅くなっても神仏はケチなことは言いませんので、心配する必要はありません。

やすらか庵では初詣に行かなくても祈願した御札を郵送して差し上げますし、古い御札は郵送でお焚き上げ出来ますので、どうぞ御利用下さい。

☆開運、必勝!!!寅年は毘沙門天の年、飛躍の年、500円で新春特別祈願して御札送ります