戒律とは

戒律は仏教の規律のことで「戒」は自発的に規律を守る誓いで守らなくても罰則が無く「律」は僧の集団のルールで守らなければ罰則があります。

我が国の仏教では僧の集団として罰則のあるような律が実践されることは少ないですが、生活規律としての「戒律」と言う呼び方をしています。

三学とは

三学とは仏道の修行をする者が必ず実践しなければいけないことで「戒定慧」(かいじょうえ)の三つの修行です。

- 戒は自発的に規律を守ること

- 定は心を鎮める瞑想修行をすること

- 慧はものごとの道理を明らかにすること

この三つの修行の中でも戒は出家、在家に応じて五戒、八戒(八歳戒)、十戒、具足戒などがあります。

戒を守るということは仏教に於いて基本中の基本なのです。

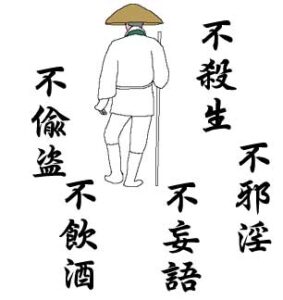

五戒について

五戒は在家の人が守るべき戒です。

五戒は五つの戒から成り立ち、最も重要度の高い順から並びます。

- 不殺生戒(ふせっしょうかい)…生き物を故意に殺してはならない

- 不偸盗戒(ふちゅうとうかい)…他人のものを盗んではいけない

- 不邪婬戒(ふじゃいんかい)…不道徳な性行為を行ってはならない

- 不妄語戒(ふもうごかい)…嘘をついてはいけない

- 不飲酒戒(ふおんじゅかい)…酒類を飲んではならない

十戒について

沙弥の十戒とは

- 不殺生戒…生き物を故意に殺してはならない

- 不偸盗戒…他人のものを盗んではいけない

- 不婬戒…性行為をしない

- 不妄語戒…嘘をついてはいけない

- 不飲酒戒…酒類を飲んではならない

- 不著香華鬘不香塗身戒…化粧や香水、宝飾品などで身を飾らない

- 不歌舞倡妓不往観聴戒…歌や音楽、踊りを鑑賞してはいけない

- 不坐高広大床戒…立派な寝具や坐具でくつろがない

- 不非時食戒…正午以降に食べ物を摂ってはいけない

- 不捉持生像金銀宝物戒…お金や金銀・宝石類など、資産となる物を所有しない

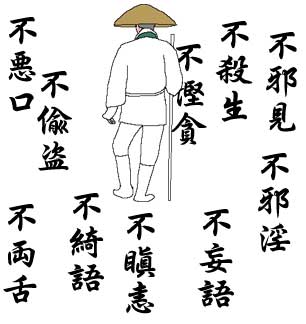

十善戒について

十善戒とは仏教に於ける十悪を否定する形にした戒律のことです。

- 不殺生(ふせっしょう)…生きものを殺さない

- 不偸盗(ふちゅうとう)…盗まない

- 不邪淫(ふじゃいん)…淫らな行いをしない

- 不妄語(ふもうご)…嘘をつかない

- 不綺語(ふきご)…お世辞などを言わない

- 不悪口(ふあっく)…悪口を言わない

- 不両舌(ふりょうぜつ)…二枚舌を使わない

- 不慳貪(ふけんどん)…むさぼらない

- 不瞋恚(ふしんに)…怒らない

- 不邪見(ふじゃけん)…間違ったものの見方をしない

八歳戒とは

八斎戒とは仏教の在家信者が出家者に倣って一日だけ守る特別な生活規律のこと。

- 不殺生戒…殺さない

- 不偸盗戒…盗みをしない

- 不淫戒…性交を行わない

- 不妄語戒…嘘をつかない

- 不飲酒戒…酒を飲まない

- 不得過日中食戒…正午以降は食事をしない

- 不得歌舞作楽塗身香油戒…歌舞音曲を見たり聞いたりせず、装飾品、化粧・香水などで身を飾らない

- 不得坐高広大床戒…地面に敷いた臥具だけを使い、贅沢な寝具や座具でくつろがない

具足戒とは

大人の人が出家する場合には具足戒を受ける必要があります。

受戒する僧侶には、

- 責任を持って指導する和尚一人

- 受戒の儀式を主催する羯磨阿闍梨一人

- 受戒する人に問題がないか調査する教授阿闍梨一人

- 立ち会う僧侶七人

の合計十人の僧侶が戒壇上に立って儀式を行います。

具足戒とは「完全に備わった戒」という意味で、釈迦が制定したとされる戒です。

戒の内容は四分律(しぶんりつ)、五分律(ごぶんりつ)、十誦律(じゅうじゅりつ)、摩訶僧祇律(まかそうぎりつ)、根本有部律(こんぽんうぶりつ)などから知ることが出来ます。

出家者の男性、比丘が守るべき戒律は250戒、出家者の女性、比丘尼が守るべき戒律は348戒あって、生活の規律の細かいところまで決められていますが、そのうち四波羅夷法(しはらいほう)と言って破戒するとただちに教団から追放となり、再出家も許されないという四つの戒について説明します。

- 婬戒…性行為をしない

- 盗戒…他人のものを盗んではいけない

- 殺戒…生き物を故意に殺してはならない

- 妄語戒…嘘をついてはいけない

釈迦の在世中は特に戒律などはなく、誰でも出家出来ていましたが、出家者にとって戒律が出来たのは、釈迦の教団が出来てから十三年目のことで、ある事件がきっかけになったそうです。

それは家系を絶やさないでほしいと母親に泣きつかれた比丘が、出家する前の妻と子供を作る行為をなすという事件のことでした。

それに対して釈迦は、「たとえ毒蛇の口の中に男根を入れることがあっても、女根の中に入れてはならない」とその比丘を呵責し、ここに初めての禁戒である淫戒(いんかい。淫をおこなってはならない)が制定されたのです。

この戒があるために我が国でも明治時代までは僧侶の妻帯は許されず、子供をもらってきて後継者として育てたり、弟子として入門した小僧を育成して後継者にしていたのです。

戒律を守ること

仏教は煩悩である欲望の火を消して心を鎮め、正しい生活を送って悟りを目指す宗教であることから、出家者でも厳密に守ることは難しく、ましてや欲望の渦の中で生きている在家の人には更に守るのが困難なのですが、守る努力を積み重ねていけば、心が穏やかになり、正しい判断力が身に付いたり、多くの人に慕われたりと意外な効果が出てくるものです。

たとえ全部は守れなくても、毎日守る努力をすれば必ず物事が良い方向に向かいます。

真言宗のお勤めの中には「十善戒」が入っていますので、まずは毎日お勤めをして読み上げて、しかも実践するように心がけてみて下さい。

毎日続ければ何かが変わってくるはずです。

真言密教にはそういう力が秘められています。

戒名について

戒名とは仏門に入った者が戒律を守り釈迦の弟子になるに際して新しい世界で修行をしていく修行者としての名前のことで、我が国では二文字の漢字で表される名前のことです。

出家者の場合には「法名」「僧名」とも言います。

お葬式の時には師僧である住職から受戒を受けて戒名授与されるようになっています。

本来でしたら生きている時に戒律を受けて仏道の修行をしないと意味が無いので、生きている時に仏門に入りたい人は「生前戒名」を頂いておきます。

しかし私達の意識というものは生きている間はたくさんの煩悩によって覆い被されていて、本来の姿が見えなくなっているのですが、死後すぐに始まる煩悩の崩壊によって本来の意識が目覚め、魂の本来の姿になった時に悟りのチャンスが訪れるとチベットの死者の書に説かれ、真言宗では死者の枕元で枕経を唱えるのです。