造仏供養とは

造仏供養とは亡くなった人の供養や先祖供養、国家安穏のためなどの目的で仏像や仏画を作って供物として捧げること。

造仏とは

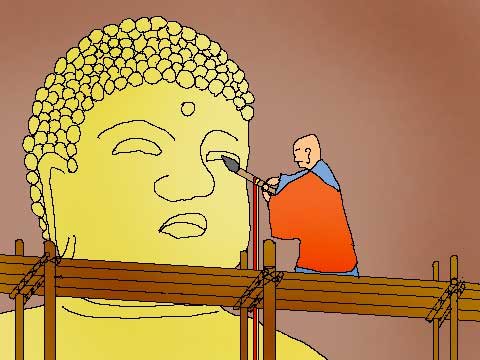

造仏とは仏像や仏画など、仏の姿が表現されたものを造ることで、出来上がった仏像や仏画は魂を入れて礼拝の対象となり、仏法を一人でも多くの人に広める仏法興隆に貢献し、或いは信仰の対象仏として衆生を救済する役割を担います。

亡き人の供養としての造仏の対象は地蔵菩薩が有名で、水子供養のための水子地蔵造仏は親を悲しませたという罪のせいで三途の川を渡ることが出来ずに川原石を積んで供養塔を造る水子を救済するとされる地蔵菩薩に救ってもらうため、交通事故の現場付近での地蔵菩薩造仏は突然の交通事故で何の準備をすることなく無念の気持ちで亡くなった人の霊を地蔵菩薩に救ってもらうためなのです。

造仏は仏を造ることで供養になり、その仏に誰かが手を合わせることで更に大きな供養となるのです。

供養とは

供養とは神仏や先祖に「水」「花」「焼香」「飲食」「灯明」などを捧げてもてなすことです。

「水」「花」「焼香」「飲食」「灯明」を五種供養(五供養)と言い、「塗香」が加われば六種供養になります。

六種供養には次のような役割があります。

- 水…水は身口意の三業を浄め、飲むことによって乾いた喉を潤します

- 花…極楽浄土には常時たくさんの花が咲き乱れ、住人の心を癒します

- 焼香…焼香は空間を清浄にし、魂の栄養になります

- 塗香…手や身体に塗って穢れを落とし、清浄にするための香です。

- 飲食…飲食は六道の住人に満足を与え、他に施すことで供養になります

- 灯明…灯明は闇の世界に灯りを灯し、真実の世界と正しい世界へと導いてくれます

供養には五種供養や六種供養のような決まった形だけでなく、神仏や先祖に捧げてもてなすものを言い、読経や法要、写経、写仏などの他に造仏も供養になります。

造仏供養の功徳

仏を造ることによりどのような功徳があるのでしょうか。

先祖供養のため

新しい仏壇を買う時に宗旨宗派に応じた御本尊としての仏像や掛け軸、仏具も一緒に購入しますが、この世の中に礼拝の対象としての仏が増えて仏法が広がるという功徳、そして先祖を供養するために仏を造った(実際は購入した)という功徳があります。

本来であれば先祖の供養のために仏を造立するのが造仏供養ですが、既に造られた仏を購入することでも目的は同じとされます。

家庭にある仏壇が「仏壇」と言われるのは、本来は仏を祀るための祭壇であり、本尊仏だけあれば良いのですが、我が国の仏教が先祖供養を取り込んで発展したことから、本尊仏と先祖の位牌が同居していますので、本尊仏や先祖の位牌に対して毎日花、水、飲食、線香、灯明、御供物などを供えて手を合わせる、読経することが最大の供養になるのです。

仏法興隆のため

寺院の堂宇の建立、本尊や脇侍、荘厳などに対する寄進は古より尊い供養とされ、仏法興隆に貢献したということで御寄進の名簿は額縁や石碑に刻まれて永代に亘って賞賛されます。

寺院の檀家に於ける「檀那」の語源は「布施」を意味するサンスクリット語のダーナ(dāna)が語源であり、寺院に布施をする信者のことですが、信者の布施によって運営している寺院の事を檀那寺と言います。

寺院の僧侶は毎日修行をして法を説き、衆生の幸せを願うことだけに専念し、お金を稼ぐ経済活動をしないことから古代インドでは寺院の僧侶は毎日托鉢をして飲食の布施を持ち帰り、灯明などの消耗品は信者の寄進、堂宇の建立は富豪の信者の寄進によって成り立っていたのです。

寄進の目的は仏法興隆であり、仏の加護は何よりも大切なものであり、仏の加護によって私達の日々の生活が成り立っているのです。

造仏供養をすることにより、仏法興隆となり、先祖が供養され、自らも手を合わせて加護を得ることが出来るのですから、大変に有難い事なのです。